Symptôme ou maladie ? — Le concret et l’abstrait

« Le symptôme est un fait qui se vit — ici et maintenant ;

la maladie, un classement qui se nomme — plus tard.

Entre les deux : la chance d’agir. »

Le symptôme n’explique rien : il arrive. Événement du présent — coïncidence ressentie (comme le Zufall, « tomber-ensemble »).

La maladie n’arrive pas : on la nomme. C’est un cadre posé après coup.

Étymologie : symptôma = « coïncidence, ce qui tombe ensemble » ; all. Zufall = « (zu-)sammen-fallen ».

Résumé

Un symptôme, par définition, se signale. Il surgit comme un fait brut de l’instant : douleur, vertige, souffle court, gêne diffuse… Ce n’est pas encore une explication : c’est un événement vécu qui « tombe sur » nous et qui nous met en demeure d’écouter ce qui, dans le corps et dans la situation, coïncide au même moment.

La maladie, elle, est une construction : un concept stabilisé par des critères, des seuils, des catégories (ICD-11, protocoles, parcours de soins). Elle ordonne et compare, elle permet d’organiser l’action commune ; mais elle arrive après l’événement, quand on a déjà commencé à le nommer et à l’encercler.

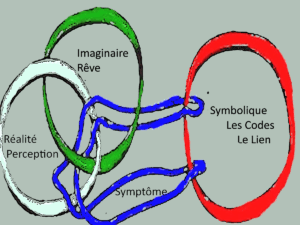

Freud voyait dans le symptôme une formation de compromis : un message tordu où se nouent désir, défense et corps. Lacan radicalise : avec le sinthome, le symptôme devient parfois mode de tenir — un point d’arrimage qui relie Réel, Symbolique et Imaginaire quand l’un défaille. Dans ces perspectives, le symptôme n’est pas seulement « ce qui ne va pas », c’est ce par quoi le sujet se fait entendre, ici et maintenant.

Conséquence pratique : accueillir un symptôme, ce n’est pas d’abord le faire taire, c’est le lire — dans son contexte, son rythme, ses déclencheurs, ses apaisements. Soigner le présent (réaligner, désenflammer, ralentir la dégénérescence, ajuster l’environnement) peut prévenir la cristallisation en entité nosologique. On part du concret éprouvé ; on n’oublie pas le concept, on le convoque au bon moment.

Bref : le symptôme est un fait ; la maladie, un nom. Entre les deux se joue le travail clinique : accompagner la personne à partir de ce qui arrive, et seulement ensuite — si nécessaire — inscrire ce vécu dans un cadre diagnostique partagé.

- Freud : le symptôme est une formation de compromis (conflit psychique ↔ corps) qu’on déchiffre.

- Lacan : le sinthome est un point d’arrimage qui soutient le sujet (signature singulière) ; l’enjeu est un « savoir-y-faire » avec.

- Diagnostic : utile mais second ; on part du signe éprouvé, puis on inscrit si besoin dans la nosographie : ICD-11 — combinaisons possibles.

Changer de focale

1. Le mot « symptôme » dit l’événement, pas la chose

Étymologiquement, symptốma en grec désigne « ce qui survient », littéralement « ce qui tombe avec / ensemble » (sym + piptein). En allemand, Zufall (le « hasard ») garde cette idée de « tomber-sur ». Autrement dit : le symptôme n’est pas une entité, c’est une **coïncidence vécue**, un **événement du présent** qui s’impose à nous.

2. Freud : le symptôme comme formation de compromis

Pour Freud, le symptôme est une **formation de compromis** : une solution singulière où désir, défense et histoire personnelle se nouent. Il **fait sens** pour le sujet — même si ce sens n’apparaît pas d’emblée. Dans cette perspective, l’écoute du symptôme n’est pas un luxe : c’est une voie d’accès à ce qui travaille le vivant en profondeur.

3. Lacan : du symptôme au sinthome, l’événement de corps

Dans son dernier enseignement, Lacan déplace l’accent : le symptôme devient un **événement de corps**, la marque d’une **jouissance** qui insiste et se répète. Il ne s’agit plus seulement d’interpréter, mais d’apprendre à « savoir y faire avec son symptôme » : trouver la façon singulière de composer avec ce réel, pour que la vie circule à nouveau.

4. Replacer les symptômes dans le processus vivant

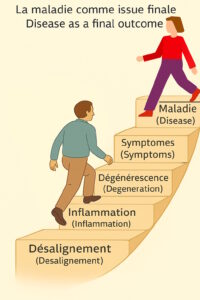

Je propose de lire le parcours non pas comme « symptôme ⇒ maladie », mais comme un **escalier à descendre** dès les premiers signes :

- Désalignement : incohérences, stress, pertes de repères, hygiène de vie mal ajustée.

- Inflammation : réponse régulatrice (locale/systémique) qui tente de réparer.

- Dégénérescence : perte de capacité tissulaire/cellulaire.

- Symptômes : l’expérience vécue de ces trois niveaux (douleurs, fatigue, intolérances, peurs, etc.).

- Maladie : forme **figée** (concept nosographique) quand le processus se cristallise.

Ainsi, **le symptôme n’est pas l’ennemi** : c’est le **message** par lequel le corps nous offre encore une **porte de sortie**.

5. Implications cliniques : agir tôt, agir juste

Lire le symptôme comme événement change tout :

- Écoute fine : accueillir la plainte sans la réduire au catalogue d’une maladie.

- Signaux faibles : noter les frémissements d’amélioration (sommeil, appétit, humeur, mobilité).

- Prévention : travailler au niveau du désalignement (rythmes, environnement, relations) et de l’inflammation.

- Thérapeutique intégrative : magnétisme (présence), homéopathie (information), gestes d’apaisement (feu/stress), et, quand nécessaire, **raison clinique** de médecine interne.

Continuez l’exploration sur le thème de la Maladie

Restez sur le sujet « Symptôme » :

Symptôme ou Maladie ?

Nous avons appris à penser que les symptômes sont causés par des maladies. Mais si cette relation était inversée ? Et si les symptômes n’étaient pas des signes…

Le rôle caché du symptôme

Le symptôme, le sinthome et les nœuds (Lacan) « Le symptôme se déchiffre ; le sinthome se porte : c’est la manière singulière par laquelle un sujet tient…