Hahnemann et l’épidémie : une vision du lien

Résumé

Samuel Hahnemann (1755–1843) observe, au cœur des grandes épidémies de son temps, un phénomène constant : des malades différents partagent une même signature symptomatique. Plutôt que de traiter cas par cas, il propose de rechercher un genus epidemicus (genus epidemicus) qui résonne avec ce tableau collectif et restaure, au-delà des organes, un lien blessé. Cette intuition, documentée lors de la scarlatine (1799) puis du choléra (1831), éclaire encore nos pratiques : écouter le commun dans le multiple, agir tôt, et articuler le soin individuel avec le milieu de vie.

1) La vision de Hahnemann : un « lien » commun

Pour Hahnemann, une épidémie n’est pas seulement une somme d’individus malades : elle manifeste un climat commun, une dynamique qui traverse une population à un moment donné. Cette dynamique se lit dans une constellation de symptômes récurrents, plus parlante que les différences individuelles. Traiter l’épidémie, c’est écouter ce commun et lui répondre par un seul remède : le genus epidemicus.

2) Sa méthode (pas à pas)

- Collecter les symptômes saillants et répétés sur un grand nombre de cas (rare, bizarre, curieux, modalités, aggravations/atténuations).

- Dégager le « tableau » de l’épidémie : ce qui revient quoi qu’il arrive (la figure commune, plus que la somme des détails).

- Mettre en regard ce tableau avec la matière médicale (provings/observations) pour identifier le remède le plus congruent.

- Administrer ce remède comme genus epidemicus (préventif/curatif selon contexte), puis réévaluer le tableau au fil de l’épidémie : ajuster si la figure change.

3) Exemples historiques

Scarlatine (1799)

Hahnemann propose Belladonna comme remède collectif pour des tableaux de scarlatine maligne, avec une action revendiquée à la fois en prévention et en curatif, à partir des symptômes dominants observés chez les enfants.

Choléra (1831–1832)

Dans l’épidémie européenne, Hahnemann décrit des stades successifs (collapsus, spasmes, cyanose, diarrhée eau de riz) et recommande des associations (Camphora, Cuprum, Veratrum) selon les phases, comme genus de la vague observée.

Autres fièvres et typhoïdes

Des médecins homéopathes du XIXe siècle rapportent, dans diverses fièvres éruptives ou typhoïdes, un genus changeant d’une région à l’autre : preuve que la méthode s’appuie sur le tableau local, non sur une étiquette de maladie.

Remarque : ces sources sont historiques, souvent observationnelles ; elles éclairent une logique d’écoute collective. Elles ne remplacent ni essais modernes ni politiques de santé publique, mais proposent une complémentarité centrée sur les signatures cliniques.

4) Aujourd’hui : ce que cette approche éclaire

Lire une crise sanitaire comme un phénomène de lien invite à croiser l’échelle individuelle et l’échelle des milieux : rythmes, habitudes, environnements, vulnérabilités partagées. Cette écoute rejoint mes axes de travail : signaux faibles, journal d’étonnement, cartes de liens. Elle n’oppose pas clinique moderne et tradition : elle leur demande de se parler à partir de ce qui se répète réellement chez les patients, ici et maintenant.

5) Mise en pratique : de l’observation au soin

- Collecte rapide (consultations/terrain) des symptômes dominants ; noter aussi les modalités (ce qui aggrave/apaise, rythmes, météo, mouvement, alimentation).

- Convergence : dégager la « figure » commune ; si deux ou trois figures émergent, les ordonner par fréquence et intensité.

- Choix du remède (matière médicale) et échelle : information collective (prévention ciblée), ou soin individuel quand la figure est présente.

- Révision continue : si le tableau glisse, on réévalue le genus (l’épidémie peut changer de « note »).

6) Les pandémies sont plus d’actualité que jamais

Je tiens toutefois à mettre en garde contre un malentendu possible : le lien n’est pas l’agent infectieux ou le germe pathogène, mais une particularité du comportement collectif qui caractérise chaque époque, telle une tragédie humaine. Il ne s’agit pas de traiter chaque individu de manière isolée, mais de chercher un remède commun à tous les cas d’une même épidémie. Ce remède ne tue pas le germe, mais il permet une prise de conscience qui commence toujours individuellement dans l’esprit de quelques-uns, avant de gagner tout un groupe, voire l’humanité entière en cas de pandémie. Les vraies guérisons commencent en chacun de nous, et non dans la masse. Ce qui naît dans la masse, ce sont des pensées virales, hautement contagieuses et déstructrices, mais moins que le principe thérapeutique curatif qui naît individuellement lors d’un traitement. Hahnemann l’a constaté, et tous les magnétiseurs et homéopathes le constatent avec leurs patients comme témoins. Hahnemann l’exprime en ces termes :

Je l’admets, il est difficile d’imaginer comment une telle prise de conscience pourrait, à un moment donné, rayonner pour permettre à d’autres de guérir et de toucher la cause matérielle de la pandémie en question. Mais c’est là que l’homéopathie, en concert avec le magnétisme, nous ouvre des voies de réflexion. Ce principe repose sur la notion hanemannienne de « genus epidemicus », c’est-à-dire une substance unique capable de résonner avec le tableau clinique global d’une crise sanitaire, laquelle est la conséquence directe du comportement collectif en question. Lorsqu’une pandémie traverse l’Humanité, c’est que l’unité profonde était fragile dès le début, ce qui en fait une cible, bien plus que les organes : le germe n’avait rien d’autre à faire que de mettre en lumière cette vulnérabilité et de l’amplifier dans un cercle vicieux. Ce phénomène a trouvé son nom : la « syndémie », comme je l’ai expliqué plus haut.

Hahnemann l’avait compris. Pour lui, chaque épidémie révélait une forme invisible, un climat collectif, un “miasme” partagé.. Son approche n’était pas seulement celle d’un médecin attentif aux symptômes : c’était celle d’un homme qui percevait une logique du vivant à une autre échelle. La maladie, selon lui, n’était pas une attaque isolée, mais une perturbation du lien. On est tenté de réduire ce lien à sa dimension matérielle à laquelle le vingtième siècle a ajouté la lecture psycho-sociale, mais ce lien est celui d’Agapé, le lien par excellence.

En ce sens, traiter une épidémie revenait à écouter ce que ce “lien blessé” essayait de dire. Hahnemann pensait que ce lien invisible – cette dynamique commune – était plus importante que les différences individuelles. Il s’agit d’un changement de perspective radical, qui nous invite à penser la maladie comme un phénomène collectif, porteur d’un message global à comprendre et à traiter.

L’homéopathie, dans sa version la plus pure, devient alors un art de l’écoute collective — un remède pour le groupe autant que pour l’individu. Aujourd’hui, alors que les crises sanitaires prennent des dimensions mondiales, cette intuition revient à nous.

Cette approche rejoint ma vision actuelle d’une médecine intégrative, qui prend en compte la personne mais aussi les grandes forces collectives à l’œuvre dans notre monde.

7) Épidémies : quand un « lien » collectif dévie — et devient lisible

L’histoire de la santé publique montre que les grandes crises infectieuses ne sont jamais « pures » ni strictement biologiques : elles épousent l’époque — ses conditions de vie, ses circulations, ses inégalités, ses représentations. Dit autrement : un agent infectieux n’explique pas tout ; un lien social et environnemental s’y greffe, l’oriente, l’amplifie. C’est précisément ce décalage collectif que Hahnemann cherchait à saisir sous la forme d’un genus epidemicus : la signature commune d’un temps et d’un lieu.

Un fil historique très net

- R. Virchow (1848) : dans son enquête sur le typhus en Haute-Silésie, il conclut que les déterminants sociaux (pauvreté, logement, conditions de travail) commandent l’épidémie, résumant sa position par : « La médecine est une science sociale et la politique n’est rien d’autre que la médecine à grande échelle ». (Réforme sociale = prévention épidémique.)

- J. Snow (1854) : à Londres, en cartographiant les cas de choléra, il pointe la pompe de Broad Street (eau contaminée) ; retirer la poignée, c’est couper un lien environnemental qui nourrissait l’épidémie.

- T. McKeown (XXe siècle) : avant l’ère des antibiotiques et vaccins modernes, le recul de nombreuses maladies doit davantage à l’amélioration des conditions de vie (logement, nutrition, hygiène) qu’aux seuls actes médicaux curatifs.

Ce que disent les cadres contemporains

- Syndémie : une épidémie « co-opère » avec d’autres maladies et des facteurs sociaux (précarité, stress, pollution) ; c’est leur synergie qui aggrave le fardeau. Cette lecture a été réactivée pour penser des crises récentes.

- One Health : santé humaine, santé animale et écosystèmes forment un continuum. Changer un maillon (agriculture, faune, urbanisation) transforme le paysage épidémique.

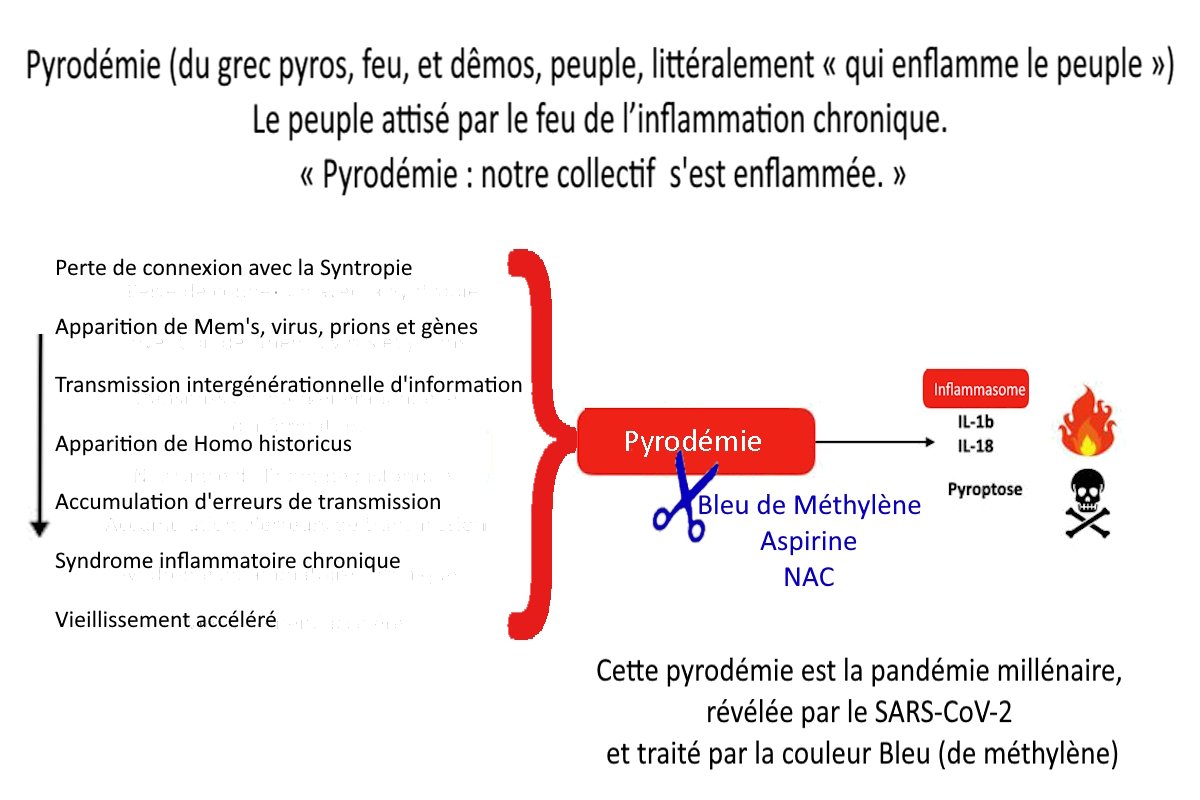

- Pyrodémie : Ceci est ma participation au débat : comment sortir de la crise de valeurs de l’Humanité? J’ai formé un néologisme, Pyrodémie » sur le modèle de « Syndémie ». Dans le passé, l’humanité a fait de toute évidence continuellement de mauvais choix : je les résume facilement, tellement c’est évident: guerres, famines, domination, pauvreté, injustice, hégémonie, émotions toxiques, victimisation, exploitation virale de son environnement, explosion démographique sans limite, … Voici donc un schéma qui explique, comment ces mauvais choix ont été transmis de génération en génération pour aboutir à cette dissonance cognitive de Festinger et à quel point nous en subissons les conséquences depuis des générations:

8) Implications concrètes

- Écouter le présent : documenter finement les symptômes dominants (journal, cartes de liens), et leur contexte (profession, habitat, rythmes, expositions).

- Cartographier les facteurs partagés : ce qui se répète entre patients (alimentation, air, eau, charge mentale, isolement) est souvent le véritable « moteur ».

- Agir à deux échelles : soulager l’individu et intervenir sur sa place dans le milieu (rythmes, organisation du quotidien, environnement) — c’est là que la prévention devient vivante. Mais à travers la lecture de mon site, vous réalisez que ceci dépasse le cadre du développement personnnel et encore plus le cadre des mesures psycho-sociales et politique. C’est ici, que je place l’observation du basculement actuel qui nous dépasse, emmène tel un torrent vers une autre facon de penser, vers une révolution dans notre comportement collectif.

9) Au-delà de la prévention : un basculement d’époque ?

Observation de terrain. Depuis quelques années, je constate — comme d’autres praticiens — une sensibilité accrue aux « signaux faibles », un déplacement des attentes des patients vers le ressenti, et une recherche de cohérence entre modes de vie, environnement et santé. J’appelle cela, prudemment, un mouvement de bascule : un retour vers un signal plus fin, comme si la « réception » se ré-accordait après une longue période de bruit.

Ce que la littérature décrit déjà. Indépendamment de mon hypothèse, plusieurs cadres robustes éclairent ce changement :

- la transition épidémiologique (passage des maladies infectieuses vers les maladies chroniques) [1] ;

- le concept de syndémie (synergies entre maladies, facteurs sociaux et environnement) [2] ;

- la perspective Planetary Health qui relie santé humaine et systèmes naturels [3] ;

- l’approche One Health (humains-animaux-écosystèmes) [4].

Hypothèse abductive (ce site en propose l’exploration). Il n’est pas absurde de lire l’époque actuelle comme un basculement d’échelle : les corps individuels réagissent aux mêmes forces qui travaillent nos milieux (rythmes, organisation, techniques, liens au vivant). Cette hypothèse n’est pas une croyance : c’est une abduction au sens de Peirce — une piste explicative à mettre à l’épreuve des faits [5].

10) Comment rendre cela opératoire (clinique & prévention)

- Double focale : soulager l’individu (symptômes, qualité de vie) et ajuster sa place dans le milieu (rythmes, sommeil, exposition aux écrans/lumière, relation au travail, contact au vivant).

- Protocole « signaux faibles » : journal d’étonnement (1 entrée/jour), mesures simples (sommeil, douleur, énergie, mobilité), et revue abductive mensuelle : « quelles hypothèses nouvelles expliquent le mieux ce que j’observe ? »

- Lecture syndémique : où des facteurs sociaux/environnementaux amplifient-ils le tableau ? (habitat, alimentation ultra-transformée, isolement, pollution, climat…) — agir au plus proche du modifiable [2].

- Repères « One Health » au quotidien : qualité de l’air intérieur, eau, sols/jardins, animaux de compagnie/élevage, biodiversité locale (marcher dehors, rythmes lumière-obscurité) [4].

En clair : agir à deux échelles — le corps et le milieu — n’est plus du « développement personnel » ni seulement du social : c’est une manière responsable d’habiter un temps de transition. Si l’hypothèse d’un basculement global se confirme, elle ne demande ni croyance ni grand soir : seulement une précision d’écoute, une capacité d’ajustement, et des choix répétés qui renforcent la cohérence entre nos vies et le vivant.

Sources

- A.R. Omran, “The Epidemiologic Transition: A Theory…”, The Milbank Memorial Fund Quarterly, 1971. Texte

- M. Singer et al., travaux sur les syndémies (interaction maladies-milieux) ; voir aussi The Lancet (Syndemics series). Dossier

- Whitmee et al., “Safeguarding human health in the Anthropocene epoch” (Commission Planetary Health), The Lancet, 2015. Texte

- OMS : cadre One Health (santé humaine-animale-environnement). Page OMS

- Entrée “Abduction” (Peirce) – Stanford Encyclopedia of Philosophy. Synthèse