Hubert von Luschka (1820–1875) – « Voir pour guérir »

Résumé

Professeur à Tübingen, Hubert von Luschka incarne la clinique anatomique : partir du fragment (organe) : une anatomie pragmatique, écrite « en vue des besoins de la médecine pratique », fidèle au détail et tournée vers l’intervention. Ses descriptions — des orifices latéraux du 4e ventricule (foramina de Luschka) aux articulations uncovertebrales cervicales, des voies biliaires accessoires (ducts de Luschka) au rhinopharynx — ont structuré chirurgie, neurologie et ORL. En affinant la carte, il a transformé la manière d’examiner, d’opérer et d’organiser l’hôpital par territoires fonctionnels.

Mon geste s’inscrit en miroir : partir du tout (la personne, le milieu, le lien) sans renier la précision du détail, pour réaccorder le vivant à son ensemble.

1) Qui était Luschka ? Une anatomie “qui fait agir”

Médecin et professeur d’anatomie à l’Université de Tübingen, Luschka a développé une œuvre monumentale dont Die Anatomie des Menschen, in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde (« Anatomie de l’homme, en considération des besoins de la médecine pratique ») donne le ton : chaque page relie la forme à un geste clinique concret. Les historiens le reconnaissent aujourd’hui comme un « pionnier de l’anatomie clinique », pont entre l’amphithéâtre et la salle d’opération.

2) Des repères qui structurent encore la clinique

- Foramina de Luschka : orifices latéraux du 4ᵉ ventricule, essentiels pour la circulation du LCR et l’imagerie/neurochirurgie postérieure.

- Articulations uncovertebrales (de Luschka) : guides de la mobilité cervicale et zones-clés en radiculopathie, abordées en chirurgie/arthrodèse.

- Ducts de Luschka (voies biliaires accessoires) : comprendre ces variants réduit les lésions de la voie biliaire en cholécystectomie.

- Rhinopharynx & amygdale pharyngée : Luschka figure parmi les premiers cartographes précis du nasopharynx ; cette topographie ouvre la voie à la clinique de l’adénoïde et à l’ORL moderne. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

3) Du détail au service : comment l’anatomie a reconfiguré l’hôpital

Au XIXᵉ siècle, la « clinique anatomique » (Bichat, Laennec, puis l’anatomie opératoire allemande) ancre l’idée que les maladies s’inscrivent dans des territoires du corps. Michel Foucault a décrit cette mutation : le regard médical s’ordonne par espaces lésionnels, et l’hôpital se réorganise en services spécialisés (champs, organes, appareils). Luschka s’inscrit pleinement dans cette translation du savoir vers l’acte : ses atlas “prêts à l’emploi” outillent le chirurgien et accélèrent la spécialisation, notamment en ORL et en neurochirurgie.

La chaîne est lisible : cartographie fine du nasopharynx → reconnaissance clinique de l’hypertrophie adénoïdienne par Wilhelm Meyer (Copenhague, 1868) → naissance d’un programme opératoire (adénoïdectomie) qui deviendra l’une des chirurgies pédiatriques les plus fréquentes et structurera des services dédiés.

4) Pour feuilleter / situer

- Luschka H. Die Anatomie des Menschen, in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde : programme d’une anatomie utile au geste.

- Ahmad O, Levi JR. The History of the Nasopharynx and the Pharyngeal Tonsil : de la carte à la clinique ORL.

- Bugyi B. Pioneer of clinical anatomy : positionne Luschka dans la généalogie de l’anatomie clinique.

- Radiopaedia — fiches de synthèse : foramens de Luschka, articulations uncovertebrales, ducts de Luschka.

- Foucault M. Naissance de la clinique : le « regard » qui réorganise l’hôpital par territoires.

- Weisz G. The emergence of medical specialization in the nineteenth century.

En miroir : de la somme des parties au tout vivant

Au XIXe siècle, l’homme était encore inscrit dans un cadre plus vaste : social, national et religieux. Mais la psyché se réveilla en lui, l’incitant à se tourner vers lui-même, à chercher ailleurs et à envisager différemment le mystère physique et psychique de son existence. Il commença donc à chercher en lui ce qui lui faisait défaut dans son ancien monde aux liens usés et effilochés.

Luschka s’inscrivit dans ce mouvement à sa façon, grâce à son génie d’anatome. Il a donc tout naturellement « rempli le corps » : nerfs, conduits, cavités, reliefs, variations. L’ironie du sort a voulu qu’il meure jeune d’un AVC, de l’organe qu’il avait choyait et cartographiait en détail, ignorant tout de son propre cerveau, capable, certes, de prouesses, mais tellement fragile.

Quatre générations plus tard, je constate que les valeurs communes ont disparu. Nous n’y croyons plus, si ce n’est en ce que nous tenons fermement dans nos mains, mais nos mains sont vides, car les organes n’ont pas tenu leurs promesses ! En effet, nos organes sont virtuellement présents dans nos cerveaux, stockés dans le disque dur de notre cerveau, mais ils sont sans vie, sans présence, si ce n’est à travers nos symptômes qui persistent malgré cette approche scientifique. Je constate que le « corps » de Pandore, une fois ouvert, s’est révélé incapable de nous indiquer une nouvelle direction pour sortir de la longue chaîne de catastrophes, d’épidémies, de famines et de guerres.

Et pourtant, je reprends le flambeau de mon arrière-arrière-grand-père, ni dans la direction de ses idées, ni dans l’autre sens : l’ancrage dans le monde externe a historiquement échoué autant que l’ancrage dans le monde interne ; les deux ont laissé des cadavres sur la route de l’humanité. Il ne me reste donc plus que le rêve de Stephen Hawking d’une « théorie du tout ». Je la perçois dans mon domaine comme le « tout vivant ». Il remet la vie biologique à sa place dans une mer vivante de conscience, de langage et de communication : une poussière d’étoile y est aussi vivante et vibrante que notre cœur et nos pensées, formant un tout, de véritables feux d’artifice dans tous les sens du terme.

Là où Luschka sépare pour clarifier l’action, je relie pour accorder la personne à son milieu : corps multiples (biologique, sensible, relationnel), rythmes, environnements, liens. Du détail juste à la présence juste. Le praticien d’aujourd’hui hérite de ses repères – et les réinscrit dans un champ plus vaste : ce que j’appelle une clinique du lien.

Une mémoire incarnée

Mon arrière-arrière-grand-père, Hubert von Luschka (1820–1875), fut professeur à l’Université de Tübingen. Anobli pour ses travaux en anatomie, il fit partie de ceux qui ont permis à la médecine occidentale de se structurer autour d’un corps organisé, normalisé, intelligible. Ses publications détaillèrent les organes, les nerfs, les conduits et les cavités. Il donna au corps une forme claire, reproductible, exploitable.

Il remplit le corps d’organes, au sens le plus concret : il traça les contours du visible, posa les fondements d’une clinique chirurgicale, et contribua à faire de l’anatomie une science de précision.

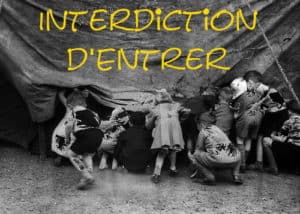

Une transmission renversée

Je lui rends aujourd’hui hommage. Mais cette reconnaissance va de pair avec un geste de retournement. Si son œuvre a rendu le corps lisible, il me revient aujourd’hui d’ouvrir un espace où le corps cesse d’être un assemblage d’organes.

Non pas pour effacer, mais pour aller au-delà de cette architecture.

Non pour rejeter, mais pour honorer autrement ce qui vibre en nous.

Vers un corps sans mémoire

Ce que je pressens, c’est un rapport au vivant sans recours à la mémoire. Un être humain post-historique, non structuré par ses organes ni par l’histoire de sa maladie, mais présent à lui-même par une perception directe.

Un homme comme un nouveau-né, qui n’a pas besoin de se souvenir pour ressentir. Un homme sans passé, sans savoir, mais pleinement présent à ce qui est là.

Un pont

Hubert von Luschka a dressé les murs et les fondations d’un édifice. Je m’incline devant la rigueur de son geste. Et je tends une passerelle — vers un espace où la vie précède la forme, où le témoignage prime sur le concept, où l’immédiateté du vivant reprend sa place.

Mon Leitmotiv : accepter le fonctionnement du corps comme étant la partie en souffrance, qui trouvera son équilibre en s’inscrivant dans la syntropie de la Vie précèdant l’entropie des formes, donc des corps en souffrance. Ce que Luschka cherchait dans les tréfonds sinueux de notre corps qu’il considérait comme tout, je le cherche dans la dimension impalpable de la vie.

Continuez l’exploration sur le thème de la Maladie

Restez sur le sujet « Vision de la Médecine » :

Deux mouvements opposés : disséquer le vivant ou l’habiter

Deux mouvements opposés : disséquer le vivant ou l’habiter Entre Luschka et Artaud, deux visions du corps, deux futurs possibles du soin. « Plus on découpe, plus il…

Médecine Interne

En médecine interne, la science se mue en art, et chaque patient devient un compagnon de route, porteur d’un récit sincère et d’une sensibilité vibrante.